El sistema político actual se caracteriza, según muchos de sus analistas actuales (y en esto sigo al politólogo Pablo Simón), por su volatilidad, fragmentación, la aparición de nuevos partidos, en particular de extrema derecha, y también por la dificultad de formar gobiernos. Y qué decir del que estos sean estables. Esto es lo que Simón llama “la nueva normalidad”. Las recientes experiencias electorales de abril y mayo de 2019 en España han demostrado que esto es así en todos los niveles de gobierno. Por eso, quizás uno de los retos más importantes de las democracias actuales es la estabilidad.

Cabe preguntarse, en coherencia con una cuestión de mayor alcance, acerca de si todas nuestras instituciones políticas siguen estando adaptadas a su tiempo. No en vano, desde la crisis de desafección política del período 2007-2016, se habla con cierta intensidad de reformar la Constitución de 1978. Este desafío es aún mayor en un contexto de inestabilidad generalizada marcado por, al menos, tres factores. El primero serían los rasgos antes mencionados como compartidos por las democracias representativas europeas. El segundo, la incertidumbre del sistema económico global en el que han irrumpido actores nuevos en la era de la cuarta revolución industrial. Y, por último, el rol de los medios de comunicación social que, con la irrupción de las redes sociales por internet, representan una de las variables independientes del sistema más complejas a las que deben hacer frente los gobernantes de hoy. Los bulos, el politainment, la inmediatez, los multicanales o la ferocidad de la comunicación política. Créanme, es un salto enorme pasar de las covachuelas decimonónicas a poder/querer/deber “saber a qué se dedican los políticos en cualquier momento, cosa que puede parecer una manera de confiar en ellos completamente”, en palabras del politólogo británico David Runciman. Pero “eso no es confianza. Es vigilancia (oversight), que es lo opuesto a la confianza” (How democracy ends, pág. 144, traducción mía). En suma, un contexto casi abrupto y, desde luego, insólito para el que cabe preguntarse si la función pública española está capacitada.

Desde el punto de vista del gobierno, que es la variable del sistema que influye directamente, suele resolverse en los sistemas parlamentarios mediante la creación de un gobierno de coalición. Por definición, este modelo clásico propio del parlamentarismo se conforma con miembros de dos o más partidos políticos, normalmente en torno a un programa político común pactado de antemano. Sin embargo, como un síntoma más, posmoderno quizás, la política española nos ofrece fórmulas innovadoras: gobiernos de “de colaboración” y, sobre todo, el turnismo dentro de una misma legislatura. Es como si los representantes políticos hubiesen caído por fin en la euforia de la lógica pactista del sistema parlamentario. El modelo ha estallado.

“Tal vez la única certeza política que tenemos hoy en día es que la política en el futuro será muy diferente de la política en el pasado”, afirma el profesor Innerarity. Traducido en términos burocráticos, adiós a la vieja estabilidad, a la certidumbre, y hola a cambios como los que Pareto llamaba gráficamente “circulación de las élites”. La alta burocracia se desenvuelve mal en entornos cambiantes porque está diseñada para consolidar modelos estables como la monarquía constitucional o el sistema democrático representativo. A un funcionario la revolución le espanta como el agua al gato.

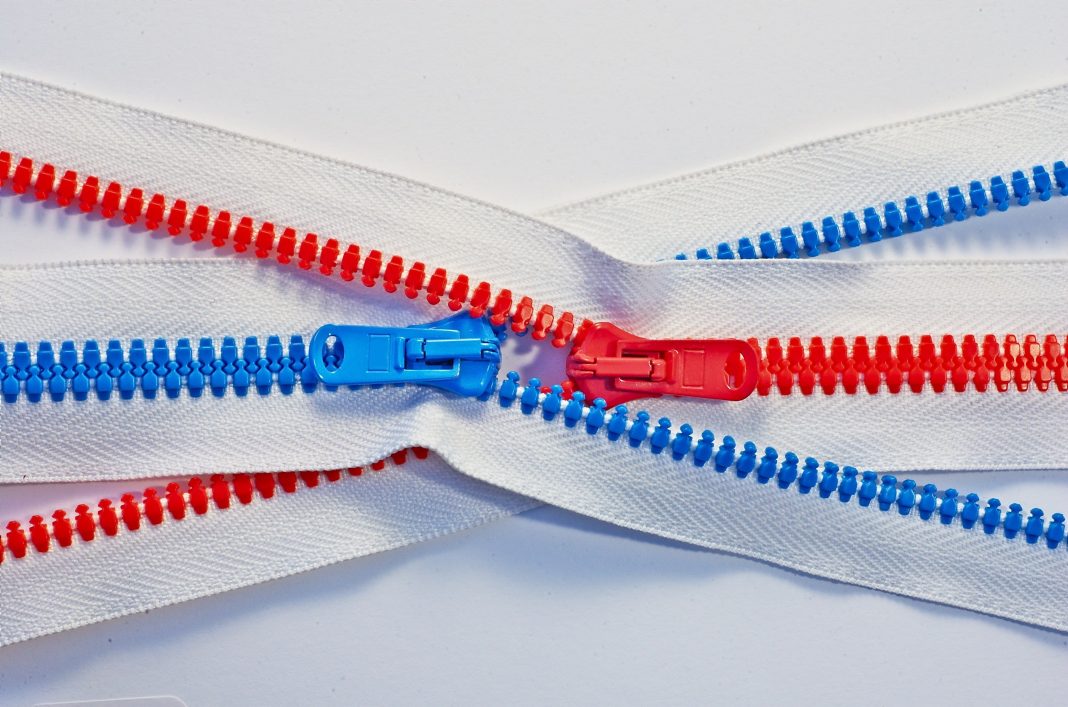

Esta última posibilidad introduce muchas posibilidades para las relaciones con la función pública directiva, siguiendo la ciencia de la administración de Baena. Y por descontado es muy interesante estudiar las posibilidades y disfunciones que generaría en las interacciones interadministrativas. A los efectos de este post, vamos a simplificar esta nueva lógica caleidoscópica y centrarnos en el gobierno de coalición (y entiéndanse las referencias como válidas para cualquier nivel de gobierno y administración, donde existe una experiencia anterior): puede ser mixto, es decir con vicepresidencias y ministerios de varios partidos, o con altos cargos “cremallera”. Es decir, el ministro de un partido, el secretario de Estado de otro y el director general del primero. Esto se traslada al funcionamiento cotidiano de los incontables órganos colegiados del gobierno y ministeriales (de administración digital, publicaciones, personal o, por encima de todas, presupuestarias). Los altos funcionarios deberían convivir y gestionar lealtades cruzadas, intereses e incentivos distintos en los que la distancia política, en la escala del 1 al 10, entre los partidos coaligados. La probabilidad de que apareciera una nueva lógica de unos frente a otros sería muy alta, con la función pública directiva debiendo ser capaz de hacer su papel en un contexto menos claro y, a menudo, contradictorio de politics vs policies.

Si recurrimos al viejo concepto del sociólogo estadounidense R. Merton del “veto decisional de la burocracia”, un gobierno de coalición no solo deberá afrontar las habituales resistencias al cambio, fácilmente anticipadas y descontadas por los planificadores políticos, sino la multiplicación de vetos a altos cargos y sus decisiones en una estructura cremallera.

Se viene hablando, mucho y con razón, de la politización de la función pública y también de su fenómeno simultáneo de la funcionarización de la política. De hecho, la obra de Carles Ramió “la extraña pareja”, que creo que sigue recogiendo bien este fenómeno y describe cómo se manifiesta, es el telón de fondo para responder a la pregunta del título. Habría que añadir algunos ingredientes adicionales, no menores, como el diferente estatus jurídico de la función pública respecto del resto del mercado de trabajo actual. O la estabilidad frente a la inestabilidad. El modelo burocrático weberiano da signos de agotamiento y es urgente definir un cambio de modelo o, cuando menos, una actualización que permita a la dirección pública adaptarse a los cambios no ya del sistema político actual, sino de la sociedad en general y los tecnológicos que afectan a la organización del trabajo, en particular. Este hecho representa una brecha entre la clase política, que necesita resultados inmediatos en la democracia mediática, y la dirección pública profesional que carece de “incentivos” (una vez más, siguiendo a Lapuente y Dahlstrom) para ser salir del entorno corporativo. “Permitir una integración de las carreras de políticos y burócratas aumenta, en lugar de disminuir […] porque conduce a una vigilancia laxa del comportamiento capturador de rentas y a una falta de motivación para hacer bien el trabajo y aumentar el rendimiento por medio de innovaciones” (pág. 54). Aunque, en mi opinión, este párrafo, tan expresivo como es, no refleja bien el peso del espíritu de cuerpo y de la cultura administrativa, que habitualmente llamamos sentido de responsabilidad o vocación de servicio público.

El caso paradigmático de las dificultades y la complejidad que este nuevo modelo de gobierno y administración puede suponer en la administración hoy es el rol de los asesores parlamentarios (a menudo personal eventual, pero plenamente mezclados con la alta función pública). La negociación y gestión de enmiendas y transaccionales se convertiría en una verdadera carrera de obstáculos, seguramente mucho más compleja que cuando hemos tenido experiencias de “geometrías variables” en las Cortes en la legislatura de 2008 a 2011.

Entonces, ¿está la función público preparada para todo este panorama? Sin duda, la única respuesta posible depende de cómo de profundas seas sus raíces en el “patriotismo constitucional” (Habermas) y en el Estado de Derecho. Para mí este aspecto es esencial. el clientelismo o la politización de los funcionarios, como el exceso de riego de un árbol centenario, pueden dar con sus ramas en el suelo. Pero este post debe acabar bien: esténse tranquilos, los burócratas siguen trabajando mientras usted duerme para que, a pesar de las zozobras del sistema político, las políticas públicas le sigan llegando. En general, de momento su compromiso con el servicio público es tan fuerte que quizás sea la última garantía que le queda al espacio público del estado social y democrático de derecho (Habermas, otra vez) antes de que su “crisis de la mediana edad” (Runciman) acabe con ella. O no.